Marco Balzano, fondatore dell’omonimo studio tecnico, spiega a pv magazine Italia il suo punto di vita sulla Piattaforma Aree Idonee pubblicata settimana scorsa dal Gestore dei servizi energetici (GSE) anche per il pubblico generale: strumento potenzialmente molto utile, ma ancora non finito.

Giocandoci un po’ mi sembra di capire che le aree idonee FTV a terra sono soprattutto quelle vicine alle autostrade. Corretto? Lei invece dice che mancano anche alcuni pezzi importanti delle autostrade.

In effetti abbiamo condotto alcune verifiche esplorative utilizzando le Aree Idonee di base. Nel fare questi controlli, è emerso un aspetto interessante: in diverse zone, il buffer di 300 metri lungo le autostrade, previsto dalla normativa come criterio per la perimetrazione automatica delle aree idonee, risulta mancante o parziale.

Abbiamo quindi approfondito, incrociando questi tratti autostradali “mancanti” con eventuali vincoli ambientali o paesaggistici, e in alcuni casi l’esclusione è effettivamente giustificata da sovrapposizioni con vincoli di tutela. Tuttavia, in altri casi il buffer sembra essere saltato senza una motivazione evidente: né vincoli, né ostacoli tecnici immediatamente rilevabili.

Questo suggerisce che l’elaborazione automatica basata su criteri cartografici non sia ancora del tutto coerente o completa, lasciando alcune “lacune” territoriali anche in aree apparentemente conformi ai criteri del DLgs 199/2021.

In sintesi, la mappa è uno strumento utile, uno strumento con un potenziale enorme che aiuterebbe tutti, ma sicuramente necessita ancora di validazioni puntuali e confronti sul campo per una reale affidabilità nella pianificazione.

Ha detto che la Piattaforma Aree idonee (PAI) prende pezzi del c-ter non tutti, dimenticando completamente il c-quater. Cosa vuol dire praticamente?

L’argomento è effettivamente complesso, ma provo a sintetizzarlo. La Piattaforma delle Aree Idonee elaborata dal GSE sembra implementare in modo parziale quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, in particolare i criteri di perimetrazione previste dalle lettere c-ter e c-quater, che definiscono criteri di perimetrazione delle aree idonee. La lettera c-ter, così come modificata di recente, prevede l’idoneità non più entro 500 metri dalle aree industriali, artigianali e commerciali, ma entro 500 metri da uno stabilimento produttivo. Sembrerebbe che non tutte le aree industriali risultano correttamente mappate, e viceversa, alcune zone classificate come industriali non lo sono realmente. Il punto più critico, però, è che questa fascia di idoneità viene attualmente riconosciuta area idonea per impianti fotovoltaici su tetto, escludendo del tutto gli impianti a terra, in contrasto con la norma.

Il c-quater, invece, non sembra affatto implementato nella piattaforma. Questa norma esclude dall’idoneità automatica le aree poste entro 500 metri da beni culturali tutelati ex Parte II del D.Lgs. 42/2004. Presumo che la situazione sia dovuta all’annoso problema del fatto che ad oggi non esiste una banca dati ufficiale completa dei beni Parte II e perfino le Soprintendenze stesse, in molti casi, fanno fatica a identificare con certezza se un bene sia già vincolato o solo segnalato.

Ho chiesto al GSE sulle novità legate alle Piattaforme aree idonee. Non ho ancora ricevuto risposta ma, da quanto ho capito, lo strumento era già disponibile da mesi. Non era semplicemente disponibile al pubblico. Lei però chiede alla pubbliche amministrazioni di non utilizzare lo strumento. Non capisco. Le PA non avevano già accesso alla PAI?

Sì, la Piattaforma digitale delle Aree Idonee (PAI) è stata istituita ai sensi del DM 320/2024, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 199/2021. Il suo scopo dichiarato è quello di supportare regioni e province autonome nella caratterizzazione del territorio, per favorire l’individuazione delle aree idonee allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Da quanto è emerso, la piattaforma esiste da diversi mesi disponibile solo per un numero ristretto di utenti istituzionali. In totale franchezza non so se quella resa accessibile anche agli operatori e ai cittadini sia la stessa.

Il mio invito per l’amministrazione è quello di un utilizzo con cautela della piattafroma PAI se fosse la stessa. Ciò non nasce da un rifiuto dello strumento in sé, ma da una necessità di corretto inquadramento giuridico: la piattaforma non può in alcun modo sostituire le valutazioni normative richieste dal D.Lgs. 199/2021 o dal Decreto Aree Idonee. Il rischio concreto è che un ente, magari sommerso da molti progetti e poco personale, nel valutare un progetto, si affidi alla semplice visualizzazione cartografica del portale, anziché verificare puntualmente il rispetto dei criteri di legge, generando errori istruttori gravi.

In prospettiva, sarebbe auspicabile, e direi urgente, che questa piattaforma venisse potenziata come strumento pubblico e trasparente, dotato di funzionalità avanzate che consentano di visualizzare in modo integrato: le aree idonee già perimetrate o in corso di definizione; i progetti già realizzati, autorizzati, in valutazione (PAUR, VIA, AU, PAS); le infrastrutture di connessione esistenti e pianificate: linee MT-AT, cabine primarie, stazioni di trasformazione, ecc. Ad oggi, tutto questo non esiste in modo strutturato e ufficiale, e questo genera un cortocircuito: norme confuse, strumenti tecnici incompleti, funzionari pubblici senza strumenti affidabili, e operatori che agiscono nel buio. Il pericolo è che queste “semplificazioni apparenti” creino più confusione che chiarezza, alimentando: contenziosi legali, ritardi procedurali, frustrazione per funzionari e operatori e infine un rallentamento generale degli investimenti nelle rinnovabili.

Servirebbe quindi una governance forte e tecnica di questi strumenti digitali, con dati certificati, aggiornamenti trasparenti e interoperabilità tra fonti ufficiali: solo così la PAI potrà diventare un reale strumento di accelerazione, e non l’ennesima occasione mancata.

La mappa però è sostanzialmente una trasposizione delle leggi vigenti, giusto? Non prende in considerazione le decisioni del TAR Lazio, corretto? Pensate sia necessario rimetterci mano? Nel caso, quando?

Da un controllo a campione mi azzardo di affermare che questa cartografia non incorpora alcuna stratificazione giurisprudenziale, come ad esempio le importanti sentenze del TAR Lazio o di altri Tribunali Amministrativi Regionali, che negli ultimi mesi hanno chiarito – o in alcuni casi modificato di fatto – il perimetro interpretativo di alcune disposizioni chiave. Mancano anche alcuni interpelli del MASE che hanno chiarito altri aspetti sui siti industriali per esempio.

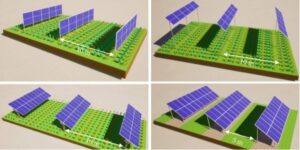

Pensa sia possibile definire a una mappa simile anche per l’agrivoltaico? Nel caso, quando? Quali sono le condizioni?

Per l’agrivoltaico valgono le stesse mappe: non c’è necessità di differenziare. Il tema invece deve essere focalizzato su un altro aspetto importante, l’agricoltura, componente fondamentale per l’agriPV, non si può fare ovunque e quando la si può fare va fatta bene. Il tema importante rimasto aperto dopo le sentenze dei giorni scorsi è quello invece di stabilire se come previsto dal DL Agricoltura su area agricola si potrà fare solo agrivoltaico avanzato o altre tipologia mi vien da dire semplice o proprio fovoltaico a terra.

Per l’agrivoltaico, non è necessario predisporre una mappa distinta: a oggi, infatti, valgono le stesse aree idonee individuate ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e della relativa piattaforma digitale PAI.

Il punto, però, non è tanto cartografico quanto funzionale: nel caso dell’agrivoltaico, la componente agricola, parte fondante di qualsiasi impianto agroenergetico, non è praticabile ovunque. L’idoneità tecnica del sito agricolo, la sua vocazione colturale e la compatibilità tra impianto fotovoltaico e pratiche agricole sono elementi che nessuna mappa automatica può rappresentare in modo affidabile.

La vera questione aperta oggi, soprattutto alla luce delle ultime sentenze amministrative e delle modifiche introdotte dal DL Agricoltura (DL 63/2024), è un’altra: se su area agricola sarà ammesso esclusivamente l’agrivoltaico “avanzato”, così come definito dal DM 22 dicembre 2022, oppure se sarà ancora possibile installare anche agrivoltaico semplice, o tradizionale fotovoltaico a terra. L’ultima sentenza del TAR a rimandato alla corte costituzionale dare questo chiarimento.

E riflessioni sulla Mappa delle Zone di Accelerazione? Stesso parere negativo?

L’art. 12 del D.Lgs. 190/2024 disciplina l’istituzione delle zone di accelerazione. La mappa attuale è solo una base di partenza, suscettibile di aggiornamenti. Entro il 21 febbraio 2026, regioni e province autonome dovranno adottare i propri Piani di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, includendo impianti FER, stoccaggi co-ubicati e infrastrutture connesse.

Gli input iniziali includono, ad esempio, le aree industriali. Tuttavia, una visione troppo restrittiva rischia di compromettere gli obiettivi 2030 e quelli a lungo termine. È fondamentale dare priorità agli impianti su tetto, all’autoconsumo e alle aree compromesse fermo restando però che abbiamo necessità di tanti impianti a terra, meglio se agrivoltaici. Come più volte sottolineato vorrei farlo ancora una volta da dati oggettivi: lo spazio non manca parliamo di meno dell’1% di territorio per fare riqualificazione agricola nella maggior parte dei casi.

Concludo dicendo che possiamo lasciare anche solo le aree industriali ma ciò rappresenterebbe un problema: i costi del suolo sono 4-5 volte superiori a quelli agricoli, e i consorzi spesso impongono oneri aggiuntivi sproporzionati. Questo può rendere economicamente insostenibile anche un impianto perfettamente in linea con gli obiettivi della transizione energetica. Rispetto ad un area 1 metro adiacente ma in area agricola possiamo affermare che il sole è lo stesso, l’infrastruttura pure, ma se il costo del suolo cresce di 10 volte, il progetto non regge.Serve un approccio più pragmatico e accessibile, altrimenti le zone di accelerazione rischiano di restare solo sulla carta.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Totalmente d’accordo, necessaria una regìa delle piattaforme dopo un riassetto normativo. Anche questa PAI, che comunque deve essere solo consultiva e restare complementare all’attività valutativa delle amministrazioni, corre il rischio di ridursi e ridimensionarsi sotto i colpi di deroghe, sentenze revisive e tempi biblici di rimodulazione di norme anch’esse, a loro volta, a rischio per premorienti legislature. Esempio di altra utilità in abbandono potrebbe essere quello delle WEB GIS VAS, VIA e AIA del portale MASE che dovevano essere un primo basilare supporto agli operatori nella individuazione grafica di procedure di valutazione già in atto presso il Ministero e che ancora oggi mentre scrivo sono silenti da circa 3 anni con questo warning: ” Il servizio è temporaneamente stato disabilitato in quanto è in corso una attività di analisi dei requisiti di sicurezza informatica. Le funzionalità saranno ripristinate non appena possibile”.