La normativa fotovoltaica sembra registrare passi indietro ogni volta che si verificano contrasti fra i diversi livelli di legislazione statale e regionale. Emblematico, in questo senso, il conflitto tra Regione Sardegna e governo.

Per quanto riguarda uno dei temi più caldi del momento, il Testo integrato connessioni attive (Tica), può essere risolutoria una consultazione fra le associazioni di categoria che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha recentemente avviato con l’obiettivo di adottare in tempi rapidi un provvedimento alternativo sulla saturazione delle reti.

Di questi e altri temi ha parlato Guido Reggiani, partner dello studio legale Gianni & Origoni, che ha analizzato per pv magazine Italia lo stato della giurisprudenza italiana relativa al mercato del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo.

Quanto potrebbe variare la giurisprudenza in materia fotovoltaica in funzione di eventuali cambiamenti degli obiettivi climatici europei?

Guido Reggiani: Gli obiettivi climatici europei hanno da sempre rappresentato, almeno sulla carta, uno dei principali criteri guida per la produzione normativa di settore e per la relativa elaborazione giurisprudenziale.

Fattori come la semplificazione amministrativa e l’accelerazione delle procedure continuano ad essere elementi determinanti per favorire la crescita delle rinnovabili, senza i quali gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 e del 2050 rischiano di rimanere inattuati.

Il quadro normativo europeo generale è certamente diretto a favorire la diffusione di impianti alimentati da energie rinnovabili, di cui è stato da ultimo ribadito il “carattere di interventi di interesse pubblico prevalente” anche dall’art. 3 del TU rinnovabili proprio in attuazione della Direttiva 2001/2018.

In questo contesto, è quindi inevitabile che gli obiettivi climatici europei siano destinati a giocare un ruolo chiave nelle decisioni dei Giudici nazionali.

Certo, non sempre nella ponderazione degli interessi coinvolti, l’esigenza di favorire lo sviluppo del settore ha avuto la meglio rispetto alle contrapposte tendenze conservative. È vero però che in tanti casi hanno prevalso le politiche di promozione di derivazione sovranazionale.

Penso ad esempio alla giurisprudenza costituzionale sulle moratorie regionali, o ancora ai tanti precedenti formatisi in tema di inerzia nella conclusione delle procedure e a quelli relativi alla delimitazione delle aree idonee (uno dei più recenti, è un TAR Calabria dello scorso 13 marzo in tema di idoneità ex lege delle aree a destinazione industriale).

In definitiva, gli obiettivi climatici europei continuano a rappresentare un importante presidio per lo sviluppo del settore; e il loro eventuale cambiamento sarebbe certamente idoneo a condizionare gli orientamenti della giurisprudenza, in misura ovviamente proporzionale al tenore della modifica.

Quali sono stati i passi in avanti fatti negli ultimi 12 mesi a livello di chiarezza normativa? Notate anche passi indietro?

È noto che all’indomani dell’entrata in vigore del TU rinnovabili, uno dei principali nodi da sciogliere era rappresentato proprio dalla corretta individuazione della disciplina transitoria, specialmente con riguardo alle nuove disposizioni in tema di competenza e di regimi autorizzativi. Da un lato, l’art. 15 secondo cui la previgente disciplina (soppressa dall’Allegato “D”) si applica alle sole procedure in corso; dall’altro lato, l’articolo 1 secondo cui la medesima disciplina continua ad applicarsi nelle more dell’adeguamento da parte delle Regioni entro 180 giorni. Era quindi quanto meno legittimo chiedersi se una nuova iniziativa dovesse intendersi assoggettata al nuovo regime nelle more del recepimento da parte degli Enti territoriali. Per quanto la formulazione possa effettivamente sembrare poco chiara, l’unica interpretazione possibile, fin da subito, è apparsa quella più coerente con la volontà di segnare un cambio di rotta immediato per i nuovi procedimenti; e così, anche in occasione di una recente interrogazione parlamentare (del 25 marzo scorso), è stato confermato che a partire dal 30 dicembre 2024, ogni nuova iniziativa è soggetta alle nuove disposizioni. La questione direi che può dunque dirsi definitivamente chiarita.

Resta solo la formulazione poco felice relativamente al parametro individuato per comprendere cosa si intenda per nuove o vecchie iniziative. Lo spartiacque è rappresentato dal “compimento della verifica di completezza della documentazione presentata a corredo dell’istanza”: solo qualora la verifica si sia conclusa prima del 30 dicembre 2024, l’iniziativa potrà essere assoggettata alla previgente disciplina. A stretto rigore, però, così facendo, il rischio è di ricondurre l’applicazione dell’uno o dell’altro regime ad un criterio fortemente volatile perché dipendente dai tempi dell’Amministrazione.

Penso allora che, anche a seguito dell’interrogazione parlamentare del 25 marzo, questa disposizione debba essere più propriamente letta nel senso di ritenere concluso l’esame della completezza della documentazione (quanto meno ai fini del regime transitorio) una volta scaduti i termini per la relativa verifica.

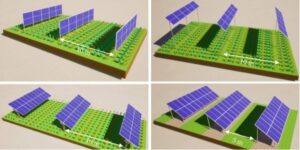

In alcuni casi, invece, le nuove norme hanno fatto più che altro “passi di lato”. Al di là del noto tema dell’agrivoltaico (dove all’indiscussa spinta innovativa si contrappongono ancora aree dai confini poco definiti) penso ad esempio alla questione del cumulo fra più istanze (o del frazionamento degli interventi visto da un’altra angolatura) che è stata affrontata solo a metà dal Testo Unico.

Dopo l’epoca delle “DIA contigue”, si è cercato in più occasioni di introdurre parametri per distinguere le iniziative elusive da quelle legittime, non sempre con risultati soddisfacenti.

Oggi l’art. 6, co. 3 del Testo Unico prevede che ai fini dell’individuazione della disciplina autorizzativa “rileva l’eventuale cumulo fra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi”. Dall’altro lato, il successivo art. 8, co. 3 rinvia alle regioni la possibilità di disciplinare l’effetto cumulo e il compito di regolare l’artato frazionamento.

Per quanto apprezzabili siano gli sforzi, quella del Testo Unico poteva essere l’occasione per meglio chiarire e delimitare concetti chiave che invece restano ancora troppo ampi, come quello di “unicità dell’area di impianto” o di “centro di interessi”. Con il rischio di trovarsi al punto di prima con riferimento al corretto inquadramento delle iniziative.

I principali passi indietro, invece, mi sembra si registrino prima di tutto ogni qualvolta si verifichino contrasti fra i diversi livelli di legislazione statale e regionale. Mi riferisco ad esempio al tema delle aree idonee “c-ter 2” ricadenti nell’ambito di 500 metri da impianti industriali e stabilimenti.

Nel tentativo di fugare ogni dubbio, il Mase, con un interpello dell’agosto 2023, ha chiarito che fra gli impianti industriali in grado di generare area idonea intorno a sé rientrano anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW. È poi però intervenuta una circolare della Regione Emilia-Romagna poco meno di un anno fa (a maggio 2024) che ha preso le distanze da tale interpello, giungendo a conclusioni diametralmente opposte (nei limiti territoriali di propria competenza). Si è creato così un cortocircuito del sistema che rischia di generare un vero e proprio arretramento.

Certo è che non sempre è semplice distinguere i casi in cui tale cortocircuito si crea per effetto di vere lacune normative, da quelli in cui le presunte lacune rappresentano più che altro un pretesto per celare (più o meno velatamente) precise scelte di politica energetica.

Il caso più significativo in quest’ultima direzione è rappresentato da quello che è successo e che sta tuttora succedendo in Regione Sardegna, dove era da subito evidente che la moratoria introdotta dalla Legge Regionale n. 5/2024 non potesse reggere al vaglio di costituzionalità in presenza, fra le altre, di una norma statale – di cui la disciplina regionale costituiva attuazione – che espressamente vieta ogni forma di moratoria come quella delineata dalla legge sarda.

Anche il successivo ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni con lo Stato a seguito delle autorizzazioni rilasciate dal Mase da poco preannunciato dalla Regione ha più il sapore di una mossa ideologica, in risposta al precedente (nuovo) ricorso in Corte Costituzionale promosso dal Governo contro la nuova normativa regionale (n. 20/2024) che ha ancora una volta introdotto limiti oltremodo stringenti (se non totalmente preclusivi) per le rinnovabili.

Diverso è il caso della Regione Lazio, dove la DGR 171/2023 aveva limitato il divieto di avviare procedimenti autorizzativi, tanto da superare più volte indenne il giudizio della giurisprudenza, salvo poi venire di recente annullata a seguito di un espresso cambio di direzione del TAR Lazio. L’ultima sentenza è dell’8 aprile 2025.

La congestione delle istanze è sicuramente una questione. Quali sono stati gli ultimi sviluppi e cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane e mesi? Immaginate un decreto ed eventualmente con quali tempistiche?

Il tema del congestionamento delle istanze è certamente decisivo per lo sviluppo del settore. Non si può parlare realisticamente di obiettivi di decarbonizzazione se poi i progetti sono destinati ad arenarsi nel corso del procedimento.

In questo senso, uno degli ultimi tentativi di razionalizzazione è stato introdotto dal DL 153/2024 che, appunto, ha rinviato a un successivo Decreto Ministeriale il compito di individuare l’ordine di priorità nella trattazione delle procedure, nel frattempo introducendo criteri di gerarchia transitori (che per il fotovoltaico premiano gli impianti di potenza superiore a 50 MW).

Da quello che ho potuto constatare, il processo di emanazione del Decreto è ancora agli albori e i tempi rischiano di essere piuttosto lunghi, considerato che sarà necessario il concerto fra i 3 Ministeri competenti (Ambiente, Cultura e Infrastrutture).

Nel frattempo, durante l’interrogazione parlamentare del 25 marzo scorso, è stato comunque chiarito che, anche alla luce dei criteri transitori di priorità, deve in tutti i casi essere attuato un principio di tipo cronologico.

Ma un ruolo determinante è destinato ad essere ricoperto nel frattempo dalla giurisprudenza, alla quale è demandato il compito di dare prima di tutto corretta attuazione ai principi di accelerazione e semplificazione che caratterizzano il sistema.

Per troppo tempo, ad esempio, si è indugiato sul rapporto fra il criterio di priorità introdotto dal DL 153/2024 e l’obbligo di rispettare i termini procedimentali, arrivando a sostenere che il carattere perentorio dei termini potesse essere recessivo rispetto al primo parametro.

Bene invece che la giurisprudenza di secondo grado del Consiglio di Stato si stia assestando nella direzione opposta (l’ultima sentenza in questo senso è del 22 aprile scorso).

Per contribuire a sbloccare la situazione sarebbe poi necessaria una presa di posizione netta sull’applicazione del silenzio assenso orizzontale (art. 17 bis L. n. 241/1990).

Nei casi ad esempio in cui sia previsto il concerto fra ministero della Cultura e ministero dell’Ambiente ai fini dell’emanazione del provvedimento di VIA, il silenzio di uno dei due enti genera spesso una situazione di arresto procedimentale.

Alle tante pronunce che riconoscono l’applicazione dell’istituto anche ai casi di VIA, fa da contraltare qualche precedente che ne limita l’estensione.

Il risultato è che talvolta i ricorsi contro l’inerzia hanno più l’effetto di indurre l’amministrazione silente a esprimersi in senso negativo; con la conseguenza di spostare semplicemente “al piano di sopra” il congestionamento delle istanze (dal livello ministeriale a quello superiore della presidenza del Consiglio dei Ministri). Cosa che non avverrebbe se si potessero ritenere definitivamente esauriti i poteri dell’amministrazione inerte, per effetto dell’applicazione del silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17 bis.

È possibile considerare ritardi in aste Macse o le date fissate sono ritenibili certe?

Da quello che mi risulta, le autorizzazioni dovrebbero riuscire a coprire il (ristretto) contingente riservato all’asta del 30 settembre prossimo. Trovo quindi difficile che si possa verificare uno slittamento. In astratto, potrebbe al più accadere che si verifichi qualche modifica rispetto alle scadenza intermedie (alcune delle quali piuttosto infelici visto che cadranno nel mese di agosto). Staremo a vedere.

La concessione dei titoli autorizzativi del Testo Unico ha permesso di fare passi in avanti. Avete notato una sostanziale differenza pre e post Testo Unico? Quali sono stati i chiarimenti più importanti per il mondo del fotovoltaico? Sono già stati recepiti e percepiti da investitori internazionali? Percepite un aumentato di interesse nei confronti del PV italiano?

Sicuramente, una delle principali partite si giocherà intorno a quello che verrà deciso ad esito del ricorso avverso il DM Aree idonee.

In attesa della pronuncia da parte del TAR, ci sono stati comunque dei passi avanti sul piano normativo che stanno contribuendo a suscitare interesse da parte del mercato. Uno fra questi riguarda la disciplina sulle pubblicazioni dei titoli autorizzativi.

Con riguardo alle PAS, a dire il vero, non si tratta di un’assoluta novità. La facoltà di pubblicare la PAS era già stata introdotta nella precedente normativa del 2023.

Oggi però, in base al Testo Unico rinnovabili (art. 8, co. 9), la pubblicazione, oltre ad essere un vero e proprio requisito di efficacia del titolo, deve espressamente contenere informazioni ben specifiche fra cui la tipologia di intervento e (soprattutto) la sua esatta localizzazione.

Con riferimento alle Autorizzazioni Uniche, per anni si è sempre cercato di rintracciare nelle normative regionali o in qualche norma di carattere più generale il presupposto per potere attribuire efficacia legale alla pubblicazione, che adesso rappresenta invece un punto fermo, sancito dal Testo Unico.

In entrambi i casi, comunque, quello che conta è che in termini di certezza del diritto, queste norme rappresentano un passo in avanti fondamentale per gli investimenti e per i finanziamenti perché consentono finalmente di individuare con maggiore certezza il momento a partire dal quale il titolo può dirsi consolidato e al riparo da eventuali ricorsi da parte di terzi.

Un’altra importante novità che il mercato ha già mostrato di apprezzare riguarda gli interventi di revamping che sono stati ulteriormente semplificati passando dal regime della DILA ad attività libera.

Resta poi da capire cosa accadrà con riguardo all’altra grande tematica della congestione delle reti. In sede di conversione in legge il Decreto Bollette era stato inizialmente proposto l’emendamento 6.07 che, in estrema sintesi, mirava a dare priorità di connessione ai progetti autorizzati. L’emendamento è poi stato ritirato e la legge di conversione del Decreto Bollette è appena stata pubblicata.

È però notizia di queste ore che il ministero ha avviato una consultazione fra le associazioni di categoria, con l’obiettivo di approvare in tempi rapidi un provvedimento alternativo sulla saturazione delle reti

Notiamo un grande focus sulle aree industriali per grandi impianti a terra, avete contezza di altre categorie che rientrano del DM Aree Idonee? In particolare avete visibilità sulle ex aree militari?

Sicuramente un grosso potenziale per gli investimenti continua ad essere rappresentato dalle aree agricole nei pressi di aree e impianti industriali ex art. 8, c-ter 2 del D.lgs. 199/2021. Come accennavo, non c’è sempre stata univocità di vedute sull’esatto perimetro della norma, ma l’auspicio è che si vada sempre più verso una visione più ampia del concetto di “impianti industriali” (recentemente estesi dal TAR Lazio anche alle stazioni di trasformazione elettrica di Terna).

Un discorso a parte meritano le aree militari. Una spinta importante, in questo senso, deriva dal DL n. 17/2022, secondo cui i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al ministero delle Difesa sono di diritto superfici e aree idonee.

La Società Difesa e Servizi S.p.A. (la Società in house del ministero della Difesa) ha messo a bando in concessione diverse aree del sedime militare per la realizzazione di impianti fotovoltaici, fra cui l’area dell’ex-aeroporto militare di Tarquinia, l’ex-area di addestramento militare di Poggio Renatico, l’ex-aeroporto militare di Trapani – Chinisia, e altre aree su coperture di edifici appartenenti al ministero della Difesa.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

hi