pv magazine Italia ha sentito Idiano D’Adamo, professore di Management Engineering presso l’Università Sapienza di Roma per capire meglio il paper “Socioeconomic dimensions of renewable energy communities: Pathways to collective well-being“, pubblicato da lui e altri quattro esperti su Utilities Policy.

D’Adamo spiega che le CER sono uno strumento sicuro anche per piccoli consumatori, che a maggiori livelli di informazione sono correlati una maggiore propensione ad aderire a una CER e che bisognerebbe approfondire, anche a livello di policy, la possibile distribuzione differenziata dei benefici. “Poiché molti soggetti sensibili spesso non sono intestatari del contratto di fornitura elettrica, è essenziale prevedere modelli più inclusivi: deleghe, forme collettive e un ruolo attivo dei comuni sono strumenti chiave per trasformare l’interesse in partecipazione reale”.

Al lavoro hanno lavorato anche Paolo Basilico, Alberto Biancardi, Massimo Gastaldi e Vincenzo Stornelli per l’Università degli Studi dell’Aquila e il GSE.

pv magazine: Quali sono le principali evidenze del vostro paper sulle CER? Avete fatto due analisi distinte, una sociale e una economica, giusto? Ci sono realtà in cui le CER sono quindi più auspicabili o più sensate da un punto di vista sociale?

Il lavoro presenta due analisi distinte ma strettamente integrate. Da esse emergono tre evidenze principali: i) le CER sono strumenti chiave per promuovere lo sviluppo sostenibile; ii) le CER agiscono da catalizzatori per il miglioramento del benessere collettivo; iii) le CER rappresentano importanti fattori economici abilitanti per i prosumer. Questi nuovi modelli energetici richiedono un adattamento del settore dei servizi pubblici, chiamato a integrare approcci più flessibili e partecipativi. In questo contesto, l’altruismo emerge come un valore centrale, soprattutto nell’impegno a non lasciare le fasce più vulnerabili della popolazione nella povertà energetica. Le CER sono chiamate a un compito tanto ambizioso quanto necessario: diventare un modello sociale capace di guidare la transizione ecologica, ponendo al centro sostenibilità, inclusione e benessere collettivo.

Il modello economico ha reso operative queste preferenze. Le vostre analisi economiche hanno mostrato VAN compresi tra 2706 €/kW e 6309 €/kW rispettivamente per il 30% e il 70% di autoconsumo. Quali sono i fattori che fanno variare i VAN?

Va innanzitutto sottolineato che, con l’attuale struttura di incentivi, investire in una CER risulta altamente conveniente. I sussidi pubblici incidono certamente in modo significativo sulla redditività dell’investimento, ma un ruolo altrettanto decisivo è svolto dalla percentuale di autoconsumo e dal costo evitato in bolletta. In particolare, ogni aumento del 10% dell’autoconsumo comporta un incremento dei profitti di circa 900 €/kW, mentre una variazione del prezzo dell’energia di 0,05 €/kWh può determinare un NPV variabile tra 435 e 1016 €/kW, a seconda che l’autoconsumo sia pari rispettivamente al 30% o al 70%.

Quali sono le classi sociali che traggono maggiore vantaggio? È possibile concepire strumenti all’interno delle CER per garantire maggiori vantaggi alle classe meno abbienti?

I modelli attuali di distribuzione dei benefici all’interno delle CER coinvolgono diversi attori, tra cui consumatori, produttori, prosumer e società di servizi energetici, tutti potenzialmente beneficiari. Per quanto riguarda i prosumer, la ripartizione dei benefici può essere pensata in due casi limite: una distribuzione equa, indipendente dai consumi individuali, oppure una distribuzione proporzionale, basata sui profili di consumo energetico. Questo lavoro propone due modelli intermedi. Il primo concerne il comportamento virtuoso che premia chi propone prezzi di scambio più bassi, incentivando atteggiamenti cooperativi all’interno della comunità. Il secondo propone un bonus per basso reddito che prevede una redistribuzione volontaria dei benefici dai membri con redditi più alti verso quelli più vulnerabili, promuovendo l’equità sociale. In quest’ultimo caso, i maggiori vantaggi si concentrano sulle fasce economicamente più fragili.

L’analisi di scenari alternativi ha confermato che gli investimenti in REC non solo sono redditizi, ma sono anche associati a un rischio economico molto basso. Cosa vuol dire?

I numeri parlano chiaro: con un autoconsumo del 40%, il rischio di perdita economica è praticamente nullo. Ma anche in scenari meno favorevoli, come con un autoconsumo al 20%, l’investimento risulta comunque profittevole nel 98% dei casi. Questo significa che investire in una CER resta vantaggioso anche in condizioni non ottimali, seppure con una redditività inferiore. La stabilità dei ritorni economici conferma la solidità del modello, rendendolo attrattivo anche per investitori prudenti. Le CER un investimento sicuro e stabile nel tempo, anche per piccoli utenti.

Mi sembra di capire che avete usato dei sondaggi per portare avanti questa ricerca, analizzando anche l’entusiasmo della popolazione e l’interesse a partecipare attivamente nella società. Giusto? Cosa vuol dire? Le CER possono quindi aprire le porte a una partecipazione maggiore? In quali ambiti? Progetti pubblici, ma non solo, giusto?

È stata condotta una survey che ha raccolto 423 risposte, successivamente analizzate anche attraverso strumenti statistici. I risultati confermano quanto già emerso in precedenti studi: la preoccupazione per i temi ambientali è relativamente alta, ma il livello di informazione percepito risulta più basso. Per quanto riguarda la disponibilità a partecipare a una CER, il punteggio medio è pari a 3,15 su 5 prima della definizione, e sale a 4 su 5 dopo che è stata fornita una spiegazione chiara del concetto. Infine, è importante evidenziare che un maggior livello di informazione è correlato a una maggiore propensione ad aderire a una CER, suggerendo che le campagne informative possono giocare un ruolo cruciale nella diffusione di questi modelli. L’indagine mostra che le CER possono essere motore di partecipazione attiva, non solo energetica ma anche civica diventando così un laboratorio per nuove forme di cittadinanza.

Se capisco bene, quindi, l’analisi sociale ha rivelato un forte orientamento alla solidarietà comunitaria, espresso attraverso il sostegno alle infrastrutture pubbliche e l’assistenza mirata alle famiglie economicamente vulnerabili. Cosa vuol dire in pratica? Esempi specifici?

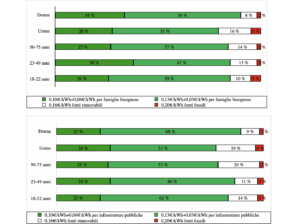

La sostenibilità è un atto di altruismo. Significa ascoltare i giovani, offrire loro speranza e prospettive per il futuro. È anche un impegno concreto verso chi è in difficoltà economica. In sostanza, si tratta di un approccio filosofico, uno stile di vita che mette in secondo piano l’egoismo per dare spazio al bene comune. I partecipanti alla ricerca hanno dichiarato di essere disposti a destinare fino al 20% dei propri benefici economici a finalità collettive. Tra le priorità indicate: il sostegno alle famiglie in difficoltà e il finanziamento di progetti locali, come l’illuminazione pubblica, le scuole e i parchi. Questi risultati mostrano come le CER possano diventare strumenti integrati di welfare, sia energetico che urbano. In particolare, la disponibilità al sacrificio personale risulta più marcata tra le donne e tra coloro maggiormente interessati a partecipare a una CER.

Quali sono le fasce demografiche più sensibili alle CER? Se non capisco male si tratta per lo più di donne e persone dai 23 ai 49 anni, giusto? Ma queste sono anche le fasce e i gruppi di persone che non hanno normalmente un contratto e/o non sono intestatarie del contratto di fornitura elettrica, giusto? Cosa vuol dire in pratica?

È significativo osservare come cambino le intenzioni di adesione a una CER una volta che i cittadini ne comprendono il significato. Sulla scala da 1 a 5, la propensione aumenta: nella fascia 18-22 anni da 3 a 3,8; nella fascia 23-49 da 3,4 a 4,1; e tra i 50-75 anni da 3,1 a 4. Anche per genere si rileva un incremento: da 3,2 a 3,8 per gli uomini e da 3,1 a 4,1 per le donne. Questi dati confermano una maggiore sensibilità tra le donne e tra le persone tra i 23 e i 49 anni, ma mostrano anche che l’interesse è diffuso. Tuttavia, poiché molti soggetti sensibili spesso non sono intestatari del contratto di fornitura elettrica, è essenziale prevedere modelli più inclusivi: deleghe, forme collettive e un ruolo attivo dei comuni sono strumenti chiave per trasformare l’interesse in partecipazione reale.

Quali sono le policy implication? Cosa dovrebbe fare la politica per rafforzare questo potenziale?

Occorre purtroppo evidenziare che i risultati dell’indagine evidenziano una diffusa mancanza di fiducia nelle istituzioni. Il lavoro presenta alcune implicazioni politiche. In primo luogo, è urgente avviare campagne mirate di informazione e sensibilizzazione. In secondo luogo, si propone una riduzione progressiva degli incentivi nel tempo, per stimolare l’adesione anticipata alle CER. In terzo luogo, è fondamentale garantire stabilità normativa e tempi rapidi per la connessione alla rete. L’analisi ha inoltre evidenziato una criticità nelle normative attuali, che applicano livelli di incentivazione uniformi, senza considerare le differenze infrastrutturali tra aree ad alta congestione di rete e zone con facile accesso energetico. È necessario approfondire e rivedere questi criteri per una maggiore equità. Un aspetto chiave emerso da questo lavoro è il potenziale della distribuzione differenziata dei benefici: una strategia che può promuovere comunità più giuste e sostenibili, ma che richiede strumenti operativi concreti per essere attuata. La sostenibilità va interpretata come un equilibrio tra tutti gli attori coinvolti, ed è essenziale introdurre modelli redistributivi chiari e regolamentati, capaci di includere efficacemente le fasce più fragili della popolazione.

Altre considerazioni?

Lo spostamento volontario dei benefici economici verso finalità collettive dimostra che i cittadini credono nel valore della ricompensa condivisa. Esprimono un forte bisogno di contribuire al miglioramento delle infrastrutture locali, rendendole più efficaci ed efficienti, e di affrontare concretamente la povertà energetica. Le CER non rappresentano soltanto una risposta tecnica alle sfide energetiche: sono un vero e proprio progetto culturale. Offrono l’opportunità di ripensare il modo in cui le comunità gestiscono le risorse, costruiscono relazioni di fiducia e promuovono coesione sociale. Affinché il loro potenziale si realizzi appieno, è necessario adottare una visione integrata che unisca energia, giustizia sociale e partecipazione attiva. I cittadini hanno già dimostrato di essere pronti. Ora spetta alla politica e alle istituzioni compiere il passo decisivo.

* Corregge attribuzione

I punti di vista e le opinioni espressi nel presente articolo sono quelli dell’autore e non riflettono necessariamente quelli di pv magazine.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.

I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.

Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.

Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.