Secondo Marco Scarpelli, General Manager di Innovo Agri, il 2026 emergerà come anno di crescita per il fotovoltaico, con annesse opportunità di sviluppo nel secondari permitting, nella gestione cantieri e, sicuramente, nella progettazione agricola. La progettazione agricola diventa più importante, spiega Scarpelli, sottolineando che, a pochi mesi dalla costituzione, l’azienda milanese sta supportando clienti per oltre 1 GW di progetti che preparano cantieri per i primi mesi del 2026. Nell’intervista a pv magazine Italia, Scarpelli parla di permitting secondario, di strategie progettuali, di Sardegna e Sicilia.

Molti progetti agrivoltaici che sono partiti nel 2021 e nel 2022 si avvicinano significativamente alla cantierizzazione. Alcuni sono già in costruzione. Cosa vuol dire per voi? E quanti progetti state “seguendo”? Perché questo interesse proprio ora?

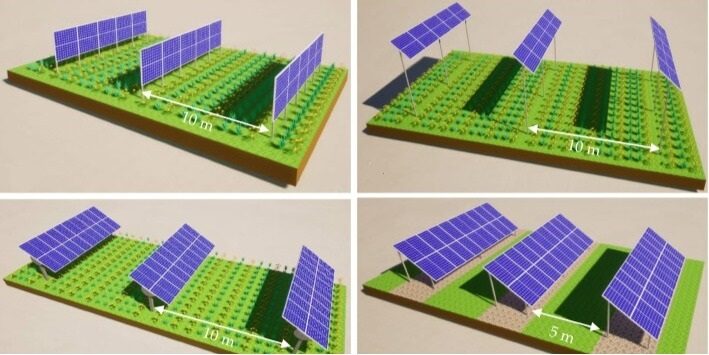

Confermo, registriamo sicuramente questo trend, d’altra parte è fisiologico rispetto ai forti investimenti in sviluppo di nuovi progetti negli ultimi anni, dalla grid parity, e le forti evoluzioni del contesto legislativo degli ultimi anni. La nostra società – NT Innovo Agri – nasce in questo contesto di forte sviluppo del secondary permitting, per supportare gli investitori con servizi focalizzati alla componente agricola di queste nuove realizzazioni. Il nostro team ha infatti una grande specializzazione nella progettazione agronomica, che deriva da contesti precedenti all’opportunità dell’agrivoltaico. I nostri clienti ci chiedono supporto per la progettazione esecutiva, partendo da una validazione del progetto considerato nel suo insieme, dando attenzione alle esigenze dell’agricoltura. Curiamo anche la redazione di piani di monitoraggio esecutivi (considerando i parametri ex lege e le prescrizioni autorizzative) e procurement plan per integrare il “tipico” capitolato di costruzione. Riscuotiamo forte interesse di mercato, specie per la nostra capacità di intervento nei numerosi casi in cui la progettazione definitiva per il permitting ha lasciato aperto criticità connesse alle esigenze delle colture inserite in un contesto agrivoltaico. Alla prova dei fatti non è raro, in questo momento storico, che lo sponsor riscontri problemi o si renda conto di rischi che emergono dalla cantierizzazione di un impianto pensato con un’ottica troppo focalizzata sulla produzione elettrica. È noto che la norma richiesta non solo la coesistenza ma anche la sinergia tra produzione elettrica e fotovoltaica, il dialogo con il mondo agricolo (conduttori, installatori, etc.) che si instaura nella fasi di avvio lavori palesa queste criticità: i layout vanno talvolta ripensati per consentire le pratiche agricole, la preparazione del suolo e la gestione delle acque deve essere pensata a fondo, le colture vanno validate alla prova non solo della pedologia ma anche delle esigenze/opportunità del mercato locale e così via. A pochi mesi dalla nostra costituzione, stiamo supportando numerosi clienti, per oltre 1 GW di progetti che preparano cantieri per i primi mesi del 2026.

Quante offerte avete fatto? E quali saranno eventuali sviluppi che sbloccheranno la decisione dei potenziali clienti di investire e quindi firmare un contratto con voi?

Al momento analizzato e quotato i nostri servizi di progettazione agronomica per numerosi progetti RTB, i clienti sono portati a chiederci assistenza per tutta la loro pipeline. Considerato questo al momento abbiamo avviato o contiamo di avviare la nostra assistenza su oltre 2 GW di progetti. I principali elementi che ritardano l’avvio dei nostri incarichi sono a mio avviso riconducibili a contingenze: da una parte l’attesa degli esiti del Fer X o altre opportunità di incentivazione/contributo, dall’altra le comprensibili difficoltà degli enti a dare risposte tempestive nelle procedure di secondary permitting, prime tra tutte quelle di ottemperanza. Ci aspettiamo per il 2026 una normalizzazione di queste posizioni.

Da quanto capisco, quindi, diversi progetti agrivoltaici sono in fase di revisione per soddisfare anche le esigenze degli imprenditori agricoli e dei conduttori. In quale fase sarebbe ideale prendere in considerazione queste richieste così da evitare di avere un progetto, ma non poter partire perché non si trova un conduttore?

I clienti che ci conoscono e affrontano con il nostro supporto la fase di secondary permitting ci chiedono progressivamente di dargli supporto su progetti che “risalgono” nelle fasi del processo di permitting, partecipando non solo alla progettazione definitiva ma anche, ove possibile, a quella preliminare. Con la stessa logica supportiamo gli investitori nell’acquisizione di progetti in sviluppo o RTB, attraverso un nuovo filone di due diligence, quella agronomica. Questo perché le nostre osservazioni possono impattare su termini del progetto autorizzato, con effetti talvolta dilatori sulle tempistiche di approntamento del cantiere. Mi riferisco a necessità di varianti o comunicazioni agli enti. Prima veniamo coinvolti più siamo in grado di integrarci con la progettazione, con benefici per l’investitore che negozierà più propriamente i termini di acquisto del terreno, la collaborazione con il conduttore e via dicendo.

È ragionevole pensare che determinati progetti verranno diminuiti con un rapporto potenza/terra inferiore?

Non è strettamente necessario: in questa fase ci cimentiamo spesso su progetti definitivi prodotti da colleghi che hanno spinto troppo sull’ottimizzazione dell’impianto di produzione elettrica, a scapito delle necessità minime dell’agricoltore. In questi contesti i rischi per l’investitore aumentano: mancando un “campo di gioco” adeguato per l’agricoltore non solo sarà più difficile trovare un partner per queste attività, ma si innalzano i rischi di non rispettare le linee guida con riferimenti ai parametri obbligatori di performance degli impianti agrivoltaici. Se sul primo aspetto si può intervenire facendo leva sugli Opex, sul secondo aspetto si rischia nel migliore dei casi di dover agire sui Capex. Per questo motivo è ragionevole pensare che una progettazione attenta a massimizzare la produzione elettrica nel rispetto delle esigenze agricole possa condurre a ridurre il rapporto potenza/area impianto

Secondo la piattaforma del GSE (Gestore Servizi Energetici), in Italia ci sono oltre 25 GW di progetti rinnovabili autorizzati. Per quelli che rientreranno nel FerX transitorio o definitivo, quanti secondo voi potrebbero essere agrivoltaici?

Difficile esprimersi con certezza su questo dato, specie sul numero di impianti. Riteniamo che in termini di potenza autorizzata si possa parlare di una possibile prevalenza di progetti agrivoltaici rispetto al fotovoltaico. Questo però sulla base dei portafogli dei nostri clienti, non abbiamo certo la presunzione che essi rappresentino propriamente il mercato.

Quali sono eventuali fonti di ritardi anche ora? Quale il ruolo del permitting secondario? Potete fare esempi pratici?

Ho già citato, in termini generali, una difficoltà fisiologica degli enti nell’evadere i processi di secondary permitting. Questo trend è d’altronde in linea con i tempi richiesti per giungere al consolidamento delle autorizzazioni. D’altra parte i 25GW dichiarati dal GSE sono un dato importante. L’agrivoltaico ha sicuramente un impatto in questo contesto, specie, come dicevo per impianti che hanno bisogno di “revisioni” per affrontare errori o leggerezze di progetti definitivi. È altresì un dato che ad oggi siano giunti a permitting progetti pensati in parallelo con l’evoluzione normativa e la definizione, nel vero senso della parola, del concetto di agrivoltaico.

Da quanto ho capito voi state sviluppando una strategia che al contempo prende in considerazione il contesto locale e cerca anche di creare o attivare nicchie di mercato per le derrate agricole. Quindi analisi di mercato per capire le tradizioni locali e attivazione di nicchie di mercato per diversificare il rischio e eventualmente aumentare il valore delle coltivazioni. Giusto? Immagino che vogliate prendere in considerazione, allo stesso tempo, la manodopera locale, le filiere locali e il mercato locale. Giusto? Potete fare un esempio pratico?

È corretto: il nostro team è cresciuto storicamente dando supporto ad aziende, anche molto strutturate, dell’agricoltura italiana. Questa familiarità con questo settore non solo ci permette di pensare alle attenzioni richieste da questo tipo di imprenditorialità, ma anche per comprendere come l’agricoltura non possa essere ridotta ad un “campo coltivato”, è necessario pensare alla vocazione dei territori, in senso pedologico e climatico ma anche di disponibilità di maestanze, mezzi, know how. In questo stesso senso conta la filiera, la logistica, la capacità di acquisire, valorizzare e distribuire il prodotto. Gli esempi possono riguardare colture cui corrisponde grande volume di domanda, adatte agli altrettanto grandi estensioni dell’agrivoltaico (soprattutto se inteso come settore). Penso ai cereali o l’olivicoltura, specie quella intensiva. Al contempo c’è grande interesse per acquirenti di prodotti che beneficiano più direttamente della sinergia col fotovoltaico, penso ai piccoli frutti, a colture che richiedono molto acqua e piante officinali. Tutte colture ad alto valore aggiunto, che però si abbinano a marcati più propriamente di nicchia.

In quali regioni state lavorando di più a progetti prossimi alla cantierizzazione? Perché?

In questo momento la prevalenza dei progetti, specie di maggiori dimensioni, sono nelle regioni del sud, specie Sicilia e Puglia. Riteniamo questo sia abbinato all’evoluzione che ha seguito negli ultimi anni il settore dello sviluppo. È ragionevole pensare che la maggior parte dei progetti che arrivano oggi a cantiere siano quelli partiti prima, 2-3 anni fa, quando il sud rappresentava la migliore opportunità di investimento per disponibilità di terreni e spazio sulle reti. Col tempo le progressive criticità su questi due fattori, unito alla differenze tra i prezzi zonali, ha spinto lo sviluppo verso nord.

Passando appunto alla Sicilia. Immagino che, per il discorso fatto sopra, ci sia un interesse per sviluppare e valorizzare la pastorizia e al contempo trovare nuove nicchie di mercato. Giusto? Come vi state muovendo?

L’allevamento, specie di ovini, è in generale favorito dallo sviluppo dell’agrivoltaico, in primo luogo per la disponibilità degli investitori a sostenere gli investimenti per l’allestimento dei siti, in secondo luogo perché questa opzione risulta maggiormente adattabile a terreni siccitosi o meno vocati all’agricoltura. Questa caratteristica è presente talvolta in Sicilia, come in molte altre regioni del centro sud. Parlando di nicchie di mercato, l’agrivoltaico porta alcuni elementi di interesse per la gestione efficiente delle acque e modifica in senso migliorativo il micro-clima, specie a latitudini dove si esprimono stagioni più calde. Questo può, in parte, abilitare colture dove prima non era possibile. La già citata disponibilità degli sponsor a contribuire ai Capex per nuovi impianti, si pensi solo alle sinergie sulla sensoristica di rilevazione o il costo incrementale di sistemi di irrigazione nell’economia dell’impianto, può contribuire all’avvicinamento di conduttori che altrimenti non potrebbero affrontare certi investimenti per nuovi impianti agricoli.

La coltivazione dell’avocado può essere un esempio interessante. La domanda è molto forte e alcune regioni che hanno coltivato l’avocado, per esempio nel sud della Spagna, stanno avendo diversi problemi con l’acqua. La mia domanda ha due aspetti: 1. Quale il ruolo dell’acqua nei progetti agrivoltaici? 2. Come possono le strutture diminuire i consumi di acqua per coltivazioni ad alta intensità idrica?

Da una parte è vero che gli ingenti capitali che si muovono nel settore agrofotovoltaico consentono anche scelte agronomiche innovative che altrimenti non sarebbero percorribili e quindi sovente si utilizzano nei piani agronomici anche colture inusuali. Ma è anche vero che le scelte devono essere percorribili a livello di fattibilità agronomica e di mercato. L’esempio dell’avocado può essere illuminante: potrebbe di fatto essere un prodotto molto apprezzato dal mercato ma anche con svariate problematiche agronomiche, tra le quali l’acqua sicuramente sarebbe al primo posto, soprattutto in aree semi-aride come la Sicilia.

Simile il discorso per i frutti rossi? E invece la lavanda? Che differenza c’è? In altre parole come trovare il mercato per le derrate agricole e come evitare di distruggere mercati già esistenti per prodotti la cui domanda è alla fine dei conti piuttosto limitata?

Certo, confermo quanto detto prima. La sua domanda solleva un aspetto interessante: gli impianti agrivoltaici, nel loro insieme, possono avere impatto significativo nell’aumento dell’offerta su settore agricoli di nicchia. Questo fattore va tenuto in considerazione: il tema delle filiere, il dialogo con gli operatori (specie del territorio) può aiutare ad evitare questo rischio che impatta direttamente sugli investitori. Oltre a questo solitamente proponiamo l’adozione di colture con ampia domanda di mercato, dialogando col candidato conduttore, specie in impianti di grandi dimensioni.

Alcune regioni, per lo più la Sicilia, chiedono delle compensazioni [opere di mitigazione?] prima dell’inizio cantiere. Cosa si può fare in merito e come è possibile contribuire allo sviluppo del territorio, senza però esporsi a troppi rischi? O forse la compensazione prima dell’inizio cantiere è proprio un modo per diminuire il rischio di opposizioni locali?

Questa richiesta specifica è per la nostra esperienza comune in Sicilia, ma estesa a diverse altre regioni. L’avvio delle opere di mitigazione prima dell’avvio lavori non è sicuramente efficiente comportando spesso problemi logistici nella gestione del cantiere. Ove le piante messe a dimora richiedono sistemi di irrigazione le complessità aumentano. È infine ragionevole comprendere come non tutte le stagioni siano adatte per la messa a dimora, si rischia spesso di veder eseguire queste opere più volte nel corso dello stesso cantiere per ottemperare alle prescrizioni autorizzative. Per la nostra esperienza tuttavia gli enti sono sensibili e capaci di comprendere quando l’istanza di rivedere certe prescrizioni arriva puntuale e motivata.

E la Sardegna? Pensate che l’agrivoltaico potrebbe cambiare la percezione locale del fotovoltaico? Come? Basta una maggiore collaborazione con i conduttori/imprenditori agricoli?

La Sardegna, più di altre regioni, ha in questo momento un atteggiamento – diciamo – prudente verso i progetti fotovoltaici. È più forte che altrove la preoccupazione verso la tutela del paesaggio e del territorio in genere. È possibile che un approccio come quello che proponiamo all’agrivoltaico, basato cioè sulla conoscenza ed il dialogo col territorio, la valorizzazione delle filiere ed una attenzione all’attenzione delle colture, possa contribuire al dialogo con gli stakeholders locali ed a ridurre l’impatto ambientale percepito.

Il punto, da quanto capisco, è che investimenti Capex che sembrano marginali o comunque non troppo gravanti per i progettisti elettrici sono invece inaccessibili per imprenditori agricoli. Penso per esempio alla sensoristica, alla preparazione del suolo e alla predisposizione di sistemi di irrigazione. Giusto? Questo vuol dire che si possono anche attivare coltivazioni altrimenti non sensate a livello economico?

In agricolture il rapporto tra Capex e redditività dell’investimento ha proporzioni nettamente ridotte rispetto al fotovoltaico. Quello che in ambito agricolo stand alone potrebbe essere classificato come un investimento non redditizio, perché abbinato a payback relativamente lunghi, e per certi versi ad alto rischio è invece classificabile come un accessorio in ambito fotovoltaico.

Ha giustamente citato i sistemi di sensoristica per l’agritech o sistemi di irrigazione, realisticamente oggi possono pesare tra lo 0,5% e l’1% dell’investimento complessivo per un impianto agrivoltaico utility scale. Questo elemento si volge a favore di un’imprenditoria agricola italiana mediamente frammentata, fornendo potenzialmente opportunità altrimenti inaccessibili in questo contesto dove l’accesso alla finanza è più complicato per carenza di capacità patrimoniali e manageriali più tipiche di realtà organizzate, di dimensioni superiori. Una partnership per lo sviluppo di un progetto fotovoltaico può insomma rappresentare per l’imprenditore agricolo un’occasione di accesso a risorse aggiuntive e per certi versi cruciali. Penso che questo elemento sia spesso sottovalutato e possa rappresentare un’occasione per l’agricoltura, specie per nuove generazioni di imprenditori agricoli capaci di cogliere le opportunità offerte dalla spinta dell’agritech.

Potrebbe però questo portare a un aumentato stress idrico?

Al contrario, le soluzioni tecniche di cui parlavo permettono una migliore gestione delle acque, come in generale delle risorse.

La realizzazione di un impianto agrivoltaico è tipicamente inoltre un’occasione per rivedere e migliorare i sistemi di regimazione delle acque, non solo per la realizzazione di nuovi sistemi di irrigazione.

Altro tema, in un certo senso legato, è il rischio di incendio. Come contingentarlo?

Non ritengo che un impianto agrivoltaico di per sé porti ad un aumento del rischio di incendio, in primo luogo perché, come per gli impianti fotovoltaici, esistono in sito sistemi di sorveglianza e presidio nettamente più strutturati rispetto alle normali aree coltivate. In secondo luogo perché un impianto agrivoltaico è un luogo “vissuto” e presidiato dagli agricoltori, a differenza degli impianti fotovoltaici.

Legato a questa tema anche il potenziale uso di coltivazioni per biomassa e non a fini alimentari, così anche da diminuire la quantità di materia organica secca sottostante i pannelli, che inevitabilmente aumenterebbe il rischio di incendi. Giusto? Potete spiegare?

Premesso tutto quanto citavo nella precedente domanda, è vero che esistono colture che richiedono attenzione e prudenza con riferimento al rischio incendi, penso a colture foraggere destinate alla produzione di fieno, che hanno bisogno di una pre-essiccazione in campo. In quest’ultima fase che precede il raccolto è in senso lato corretto che si debba prestare attenzione al rischio incendi. L’abbinamento di quest’ultime con un sistema elettrico, infatti, richiede il monitoraggio di tali rischi.

Potete anche spiegare quali sono i fattori che possono permettere l’uso delle coltivazioni per la produzione di biometano? La prossimità? La logistica? Quali fattori insomma?

La produzione di biomasse destinate a biodigestori è sicuramente un’opportunità per lo sviluppo di sinergie tra due settori di punta nel mondo delle rinnovabili in Italia. La produzione di insilati peraltro non richiede – se non marginalmente – una pre-essiccazione e con riferimento alla domanda già posta evita l’innalzamento del rischio incendi. Tuttavia, gli operatori di settore sanno meglio di me come i biodigestori abbiano bisogno di reperire la biomassa muovendosi all’interno di un perimetro relativamente ristretto dal biodigestore. I volumi elevati di questo tipo di biomassa rispetto al potere metanigeno, rendono la logistica un fattore chiave per l’ottimizzazione della marginalità. Questo comporta, in ultima analisi, che lo sviluppo di una sinergia tra impianti a biometano e agrivoltaici possa avvenire solo se questi due impianti si trovano a meno di 20-30km di distanza.

E poi anche. Ci sono altri metodi per valorizzare il terreno? Come funzionano per esempio i crediti di carbonio? Ha senso pensarci? In quali condizioni?

Ha citato un elemento molto interessante a mio avviso. Tutti sanno ormai che esiste una spinta fattuale alla riduzione dell’impatto ambientale, specie per l’industria. Questa spinta ha come leva principale il sistema creditizio, oltre che la sensibilità dei consumatori, sempre più consapevoli dell’importanza di consumare in maniera critica.

Nonostante la normativa sulla generazione e l’utilizzo di crediti di carbonio e sostenibilità sia in forte e costante evoluzione, basti pensare alla recentissima creazione del registro dei crediti forestali da parte del Masaf col supporto di Crea, la domanda dell’industria è in fortissimo aumento. Abbiamo studiato questo trend e validato, anche con l’avvallo di società di certificazioni indipendenti, come richiesto una metodologia per la generazione di crediti di carbonio e sostenibilità dall’attività agricola, specie se sottesa all’agrivoltaico. Questa si sostanzia nella predisposizione di un vademecum di buone pratiche agricole, che vengono applicate dai conduttori anno per anno. Questo studio richiede un investimento del tutto marginale rispetto a quanto più ampiamente richiesto per l’avvio cantiere.

L’adozione delle buone pratiche prescritte in aderenza alla metodologia che citavo, consente in sede di monitoraggio periodico, di misurare risultati in termini non solo di stoccaggio di CO2, ma anche di miglioramento della biodiversità, prevenzione del dissesto idrogeologico e riduzione rischio incendi. Le misure effettuate in aderenza alla metodologia consentono l’applicazione delle ISO di riferimento, specie la 14064, consentendo agli enti certificatori indipendenti di certificare il credito che può essere commercializzato dallo sponsor/conduttore.

Come state cercando nuovi collaboratori? Quale il ruolo delle università di agraria, per esempio?

Il nostro team è attivo nel settore della progettazione agricola da tempo ed ha sviluppato un network robusto per la ricerca di nuovi collaboratori, le università sono sicuramente un luogo dove si possono individuare talenti. Quelle di agraria in particolare, anche se al nostro interno integriamo competenze che a corredo permettono una visione completa del progetto, specie quello dell’ingegneria, dell’architettura.

Per concludere, cosa vi aspettate per il mercato fotovoltaico per il 2025 e per il 2026?

Per quello che ci è dato vedere il mercato degli sviluppi di nuovi progetti è ancora attivo, anche se si sta razionalizzando verso poli sempre più strutturati e competenti. Come detto in precedenza, lo dicono anche i dati GSE, sono sempre di più i progetti autorizzati che vanno, o si preparano ad andare, a cantiere. Il 2026, anche all’esito dei bandi agrivoltaici e della prima tornata di Fer X, ci aspettiamo riattivi con forza le realizzazioni, con annesse opportunità di sviluppo nel secondari permitting, nella gestione cantieri e, sicuramente, nella progettazione agricola.

I presenti contenuti sono tutelati da diritti d’autore e non possono essere riutilizzati. Se desideri collaborare con noi e riutilizzare alcuni dei nostri contenuti, contatta: editors@nullpv-magazine.com.

Inviando questo modulo consenti a pv magazine di usare i tuoi dati allo scopo di pubblicare il tuo commento.

I tuoi dati personali saranno comunicati o altrimenti trasmessi a terzi al fine di filtrare gli spam o se ciò è necessario per la manutenzione tecnica del sito. Qualsiasi altro trasferimento a terzi non avrà luogo a meno che non sia giustificato sulla base delle norme di protezione dei dati vigenti o se pv magazine ha l’obbligo legale di effettuarlo.

Hai la possibilità di revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro, nel qual caso i tuoi dati personali saranno cancellati immediatamente. Altrimenti, i tuoi dati saranno cancellati quando pv magazine ha elaborato la tua richiesta o se lo scopo della conservazione dei dati è stato raggiunto.

Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati personali sono disponibili nella nostra Politica di protezione dei dati personali.